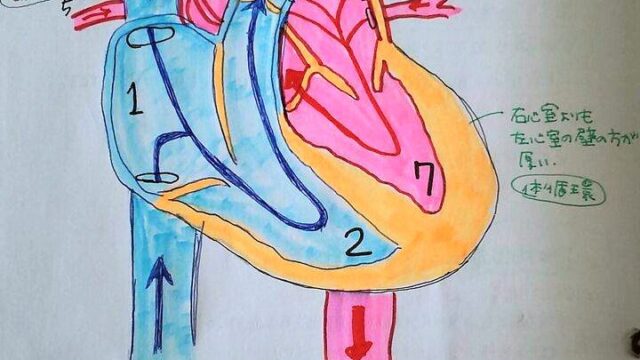

復習:心臓の機能と構造、電気信号について

今日は狭心症について書きたいと思います(^_^)/

【狭心症】

狭心症は病名ではなく症候群である。(症状を指す)

狭心症とは、心筋が一過性虚血に陥ったために生じる胸骨胸部ならびにその近接部に特有な不快感を主症状とする症候群。

→心筋は心臓と同義語

→虚血は血のめぐりが悪くなった状態

➡つまり、一時的に心臓に血がまわらなくなったために、胸や胸のまわりが痛くなった状態を狭心症という。

250年前の医学の教科書に載っている「狭心症の診断で1番大切なことは、患者さんの訴えをよく聞くことである」とヘバーデン博士が書いている。

「ヒストリー・アンド・キュア(病歴と治療)」1768年出版。

ヘバーデン博士

『狭心症は、強烈で特異な症状で、しかも少なからず危険を伴う。その症状は、胸部の絞扼感(絞めつけれ、掴まれる感覚)。

狭心症の発作は歩行時、あるいは食後、すぐ歩いたりすると胸の部分に激烈な痛み、あるいはその痛みによって、このまま続くと死ぬのではないかという不安感を抱かせる。

ところが、立ち止まって深呼吸などをすると、発作はたちまち消えてしまう。そして初期は、その発作以外に何の症状も見られない。痛みの所見は、胸骨の上、もしくは中間および下部、さらにはしばしば胸部の左右にも拡散する。』

ヘバーデン博士は250年も前に医学の教科書に書いていた。

特に、「初期は、その発作以外に何の症状も見られない」という記述に着目すると、私がやった心エコーや心電図、胸部レントゲン、採血等分からないことが多いことが分かる。

長山医師(心臓専門医、2009)は、狭心症の診断には、患者さんの「自覚症状」がとても大切であると言っている。

狭心症には、労作性狭心症、安静時狭心症、そして労作兼安静狭心症の3つのタイプがある。

[発作の起こり方による分類]

1、労作性狭心症

体を動かした時に起こる狭心症で、イメージとしては、

あなたは朝、起きて、食事をし、駅まで徒歩で向かったとしよう。途中で大きな歩道橋がある。あなたは、いつものように、電車に乗り遅れないように、階段を急ぎ足で上がっていくが、20段ほど上がったところで、急に胸が苦しくなった。

しかし、胸を張って大きく深呼吸すると、その痛みが消える。いったんは安心するのだけど、また、翌朝も同じようなことが起こる。

これが典型的な労作性狭心症である。

2、安静時狭心症

何もせず静かにしている時に起こる狭心症で、多くの場合、寝ている時に起こる。

ぐっすり眠っている夜中、急に胸が締めつけられるような痛みを覚えて目を覚ます。今までに感じたことのない痛みなので、一瞬、驚くが、再び安静にしているとスーッと痛みが消えていった。

しかし、それから3日後、夜中にトイレに立った時に、同じような痛みを再び感じた。

この時は、深呼吸をしてもしばらく痛みが残った。

朝、起きて、歯を磨こうと背を丸めた瞬間、「ウッ」と思わず声を上げるくらいの強い痛みを感じる。

これが典型的な安静時狭心症で、別名、冠攣縮性(かんれんしゅくせい)狭心症とも言われる。

3、労作兼安静時狭心症

これは体を動かした時にも、静かにしている時にも狭心症が起こる状態。労作性狭心症が段々悪くなり、少し体を動かしただけでも発作が起こるようになり、そのうち安静時にも起こるようになった場合は、命に関わる極めて危険な状況と言える。

この場合は救急車での受診が必要。

その他、労作性狭心症に冠攣縮が加わった場合にも労作性狭心症の状態になるが、その際の安静時狭心症は夜中や早朝に起こりやすい特徴を持っていて、これは薬で予防ができる可能性がある。

[原因による分類]

1、器質性狭心症

(動脈硬化性狭心症)

心臓に栄養を与える冠動脈が動脈硬化で狭くなることが原因の狭心症。

狭心症の原因としては最も多い。

2、冠攣縮性狭心症(異型狭心症)

これは、冠動脈の一部がけいれんして血管が狭くなり、かつて昭和30年から40年代にかけて話題になった、「ぽっくり病」の原因のひとつ。

「朝、なかなか起きてこないので、見に行ったら亡くなっていた」という話がこれで、冠攣縮性狭心症は突然死など、命に関わることもあるので油断は禁物なのである。

血管が過収縮し、場合によっては内腔がなくなってしまうほど細くなっている場合もある。これでは、血液の流れが完全に止まってしまうから突然死に至る。

※診断がつけば、発作が起こった時の薬や予防薬もありますが、この狭心症はストレスや喫煙との関連が強く、日常生活を見直すことが大事になる。

―――――――――――――――

☆安定狭心症 「狭心症があっても3週間以上同じような状況が続いている状態」

心筋梗塞などに進展するリスクは少ないことが分かっている。

☆不安定狭心症 ★危険★

これまで安定狭心症と診断されていた人が、発作回数が増えてきたり、痛みが強くなってきたりする場合は、不安定狭心症に進んできたと考えられる。

万一、15分以上、痛みが続き、冷や汗がそれに伴って出てくるようであれば、その場合は救急車を呼んでください。

なぜなら不安定狭心症は心筋梗塞に進展する可能性が極めて高いから。きちんと治療すれば心筋梗塞にならないで、元気なからだに戻れる確率も高い。

厳密に言えば、はじめて狭心症が起こった人は、不安定狭心症の分野に入る。

⇨「心臓が危ない」長山雅俊 祥伝社新書 2009

※心筋の酸素消費が健康な人よりも著しく増加することで、酸素供給がその増大した需要に応じきれない時に狭心症が起こる。だから、狭心症の患者さんは急に走ったり、重い物を持ち上げたり、長時間立ち続けたり(電車、バス、お葬式等)することは避けなきゃいけない。

長山先生のご本は誰でも分かりやすいように書いてくれている。

働き盛りになりやすいとも言われる狭心症、加齢に伴う動脈硬化・高血圧、皆さんも、ぜひ、自分の心臓や大切な人のために知識を少しでも持っていてもらえればと願っています。

夫をはじめ、命を助けてくれた人たちへの恩返しに、また、生かされたこの命を、誰かの役に立てるようエネルギーを注いでいきたいです。

ということで、病気について読むの大変だったと思います。読んでくれてありがとうございます(^_^)/

明日は心筋梗塞のことを少し(たぶんまた大量)書いてから、明後日は心筋梗塞を発症した日のブログにしようと思います

\(^o^)/

〈参考・引用文献〉

・「心臓が危ない」長山雅俊(心臓専門医) 著、祥伝社新書 2009

・「イメカラ(イメージするカラダのしくみ)循環器 第1版」医療情報科学研究所 西田 他著、㈱メディックメディア 2010

・「病気が見える vol2 循環器 第5版」医療情報科学研究所 監修 鶴田ひかる他 ㈱メディックメディア 2021

・「カラー版 医学ユーモア辞典 改訂第3版」長谷川榮一(医学博士)著、エンゼルピアジャパン㈱ 2008 p344

・「解剖生理をおもしろく学ぶ」監修 増田敦子 医学芸術社 2013